広島で暮らすこと、随想

取り立てて「この街が好きだ」と言うわけでもない。 先祖代々、小市民として生きる私の家系は、持ち家もなく、転々と暮らして来た。守る家も土地もなく、生まれついての名無し草ゆえ、何年か同じ土地に暮らすと、執着なくどこかへ行きたくなる性分はこれから先も変わらないだろう。大きな所有は、いまだに想像できない。 そんな自分でも、生まれついた土地のことを考えると、広島で生まれ育った恩恵について、考えざるを得ない。

取り立てて「この街が好きだ」と言うわけでもない。 先祖代々、小市民として生きる私の家系は、持ち家もなく、転々と暮らして来た。守る家も土地もなく、生まれついての名無し草ゆえ、何年か同じ土地に暮らすと、執着なくどこかへ行きたくなる性分はこれから先も変わらないだろう。大きな所有は、いまだに想像できない。 そんな自分でも、生まれついた土地のことを考えると、広島で生まれ育った恩恵について、考えざるを得ない。

私がこの仕事についているのは、母の仕事の影響が大きい。子の私が言うのも憚れるが、私の母は、腕の良い縫製師だった。

原爆投下後、復興した広島には、それでもまだまだ戦争未亡人と言われる裕福なご婦人がたくさん居られたと思われる。 母は、オーダーサロンの仕立て師として、生計を立てた。子育て中に一度その職を離れたが、離婚後の再就職先も、名のある縫製工場だった。

広島の戦争被災建物として、旧広島陸軍被服支廠があげられるが、軍港として栄えた広島の街の洋服文化と技術の高さは、その影響があったと思われる。

母の生まれた軍港の街、呉には、今でもあちこちに、紳士服テーラーの看板が見受けられる。

東京での打ち合わせで、編集者さんに私がお土産を持参すると、よく「広島には洒落たものがある」と褒めていただく。 その理由だって、やはり広島が軍都だったからと言えるであろう。 軍都として栄えるまでも、原爆で焼土の街になった後も、広島には、たくさんの国の予算がつぎ込まれている。たくさんの人の行き来と商売が、あったからだ。

その恩恵無くして、今の私たちの暮らしはないのだ。

父親を幼くして亡くした母は、二十歳の頃、時世の若者同様に「安保反対」を唱えたそうだ。当時、すでに家計を助けるために進学を諦め海軍に就職していた7つ上の長兄に、当時の日本が、そして呉という街が、いかにアメリカの傘の下で生かされているかを解かれ、怒られたという。

深入りしなかったのも、すでに縫製師として生活する母にとって、親の仕送りの元で生かされる大学生達の取る社会活動は、茶番にしか見えなかったそうだ。

こんなことを考えたのも、昨夜、「オーディブル」アプリで、梨木香歩さんのエッセイ「歌わないキビタキ」を聴いたからだ。

梨木香歩さんといえば、私たちの年代にとっては雑誌「クウネル」に短編小説がよく掲載され、「西の魔女が死んだ」をはじめとする元祖「オシャレな森の中の生活」を絵に描いたような作家さんであった。

私より少し年代が上で、憧れを体現したような知的で、品のある文章。

その梨木さんの近々のエッセイの朗読を聴いていると「病気の罹患」や年を重ねた「おひとり様」「認知症」など内容の年代がグッと上がっていることに驚いた。 自分だって50代となり、当然といえば当然なのだ。

その中で、梨木さんが今、アジアで起こっている戦争について、そして日本の「第二次世界大戦」についても語られており、久々に触れた彼女のエッセイに、より日本に生きる「切実さ」や「責任」を感じたのである。自然と年を重ねることにより、触れずにはいられない抱える「本当のこと」が語られることに驚きながら心強さを感じた。年を重ねた者として、語るべき内容であり、きれいごとばかりではいられない誠実さを感じた。

自分もこの間、若い頃なら耐えられなかったであろうことを、いくつか超えてきた。

私が今まで訪れた美術展で、不意に涙がぽろぽろと流れた絵がある。 香月泰男さんのシベリア抑留シリーズの展覧会で、黒い黒い闇に浮かぶいくつかの星の絵だった。

香月泰男さんは、このシリーズを描くために、戦争中に日本軍としてシベリアに抑留された自分が体験された厳しい寒さと漆黒の闇を表す「黒」を、様々な材料で幾度となく試されたという。 自分がその中に居た闇を。 確か、木炭をすり潰し画材に混ぜ、重ね塗りし、ご自身の「黒」を作られたとか。

その深い深い暗闇に浮かぶ星の美しさに、当時20代の私が、何を感じたのかわからない。生まれて初めて絵を見て涙を流す体験をした。

若松英輔さんの著者に触れ「悲しみは悲しみによってのみ慰められる」という言葉に出会った。悲しみは励ましに、ではない。 悲しいは、「いとしい」とも読む。 私から流れ落ちた涙も、たぶんその類ではなかったのか。

私も広島で生まれた以上、広島の街が「争い」の中から栄えた街であることを自覚して生きていたいと思う。それがどういうことなのか。 今、起こっている戦争を「他人事」にしてはいけない。

「わたしとアランの18ヶ月」終了しました

こちらに投稿するのを、失念していました。

おかけさまで「わたしとアランの18ヶ月〜『一生ものアラン』ができるまで」展、終了しました。

足をお運びいただいた皆さまには、心より感謝申し上げます。

・・・・・・

HOLY’S 保里尚美

「わたしとアランの18ヶ月 〜一生ものアランができるまで〜」

会期:3/9(土)〜3/20(水・祝)

広島の編み物作家・HOLY’S 保里尚美さんの『一生ものアラン』。普遍性のあるデザインで、着る人が年を重ねても、何十年先も着続けることのできるセーターであってほしいという思いで作られました。

今回、『一生ものアラン』ができるまでの道のりを振り返った展示を企画しました。アイデアスケッチから始まり、模様を確認するためのテストニット、編み図の校正、着用モデルの撮影風景の写真など、どのような過程を経て一冊の編み物の実用書ができるのか、その裏側をご紹介します。

展示と併せて、アランや働くセーターなど、保里さんへのオーダーも承ります(オーダーは先着5名様まで)。また、モデルとして登場する、季節のジャムと日々のおやつ[cosakuϋ コサクウ] の焼き菓子やジャム、マウントコーヒー のセーターブレンドも並びます。

保里さんがアランと向き合い続けた18ヶ月の記録。手仕事の手間ひま、ひたむきな時間を体感してもらえたら幸いです。

【3/10 日 9:00〜】苦手意識を克服!アラン模様はむずかしくないよ講座

アラン模様は難しそうでなかなか挑戦できないという方向けの講座も企画しました。テキストとして『HOLY’S ARAN KNIT CAPS』を使用しながら、保里さんと一緒に編み始めましょう。

詳細&お申し込みはプロフィールリンク先にて。

手袋の修理

今朝、修理した手袋を投函した。

今朝、修理した手袋を投函した。

届いた手袋は、たぶん16年かもっと前の製作だったと思う。

そんなに長い間、お使いいただいてたのに、届いた手袋は、親指と人差し指に小さく穴が空いてるだけだった。

よく当時の私にオーダーをくださったと思う。

この間、私たちは、大切な・・彼にとっては親友と言えただろう人を亡くしており、私にとっては、今に繋がる指針のような方だった。

その彼は絵描きだった。

すてきな絵本や、本の挿絵を描かれていた。

私はその彼にも手袋をお作りしており。

その彼らに共通するのは、物を大事に扱う、ということ。

どちらの手袋も、小さな穴を発見してすぐに修理に出してくださる。

小さな穴のうちなら、私にとっても、有難いのだ。

今回も、最小限の修理で、仕上げ洗いをし、

お手紙を書き、手袋を投函した。

話してみたいことがあるような気がするけれど、この手袋の繋がりで充分な気もしている。

親指 修理前

修理後

人差し指 修理前

修理後

HOLY’S in Saga 2days

2月の佐賀 2days の指人形のワークショップは、フリースタイルです。

どんな指人形を作るか、テキストはあったそれを参考に、毛糸の合わせ方は、自由にどうぞ♩です。

使ってみたい毛糸があれば、ぜひお持ちください。

まずは1日めのご案内から。

・・・・・

2024年2月17日(土)

佐賀市のギャラリー喫茶 欒(まどい)にて

「もうひとつの糸 vol.1

HOLY’S 保里尚美さんを迎えて」

【午前の部】

11時-13時 指人形ワークショップ

4800円(材料費込 飲み物とお菓子付)

かわいい指人形を作りながら、編み物のさまざまなtipを一緒に学びましょう。

【午後の部】

14時-16時 あみもの相談の会

4000円(飲み物とお菓子付)

今編んでるもの、過去に編んだものなどをお持ちください。ステップアップをこの機会に♩

定員はいずれの会も8名となります。

詳細・お申し込みは

もうひとつの糸 @mou1ito アカウントのプロフィール欄に

申し込みフォームあります。

また当日は2階のギャラリーにて

保里尚美さんの作品の展示、書籍の販売、

アランニットキャップのキット販売、

雑貨の販売などなど企画しています。

欒で編んで纏う糸が

あなたを優しく包む

もうひとつの糸に

なりますように。

・・・・・

2日目は、鳥栖市の輸入毛糸屋さんyonayona knitting さんです。

いつも私が編み物クラブで行っている、指人形&珈琲豆コースターのワークショップと、ステップアップなフリーレッスン、やります♩

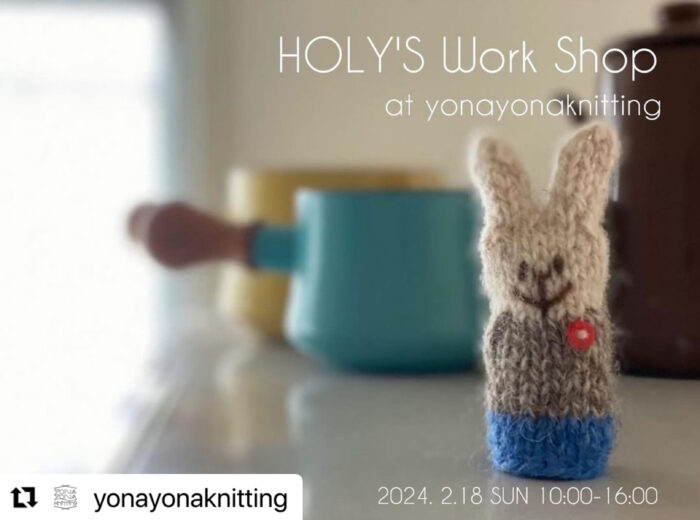

\HOLY’S Work Shop at yonayonaknitting/

◯ワークショップ詳細

・ワークショップ① 指人形or珈琲豆コースター

2024年2月18日(日) 10時〜13時

料金4,300円 ※材料費込み、道具の貸出あり

・ワークショップ② フリーレッスン

2024年2月18日(日) 14時〜16時

料金3,500円 ※材料や道具はお持ち込みください。

各回の定員は5名ずつです。

1月26日21時より @yonayonaknitting オンラインショップにてご予約開始です。

オンラインショップのページを最後までお読みになり、ご予約ください。

それぞれご予約ページが異なりますので、ご注意ください。

また、2月18日限定で保里さんの書籍やグッズも販売いたします。(10時〜16時)

ワークショップに参加されない方でもお気軽にお越しください。

・・・・・

という詳細になってます。

フリーレッスンは、「働くセーター」「一生ものアラン」「USAKUMA BOOK」など何でもありのステップアップレッスンです。

すでに仕上がったセーターや、今編みかけのものなど、ぜひお持ちください♩

お会いできるのを楽しみにしています☆

HOLY’S 保里尚美