LOG BOOK とおやつ作り

ネパールも、ニセコでの思い出も、うまく言葉にならないまま、時間が過ぎている。

書きたいと思うし、言葉のひとつふたつは浮かぶのだけれど、それに伴う自分の感情がまだうまく掴みきれない、というのが正直なところだ。

日々のこと、製作と企画展示。

忙しさを理由に編み物クラブのおやつを買ったものにする日だってあっていいと思うのに、自分を甘やかすようで、できないでいる。

習慣とは、自分に負けないようにと頑なになる必要はないはずだってことも、よくわかっているのだ。

それでも作る編み物クラブのオヤツ。

今日は、先日訪れたニセコ、Camp and Goが発行している『LOG BOOK』に載っていた「プラントベースのおやつ作り」のレシピで「植物性原料のザクザククッキー」を作ってみた。

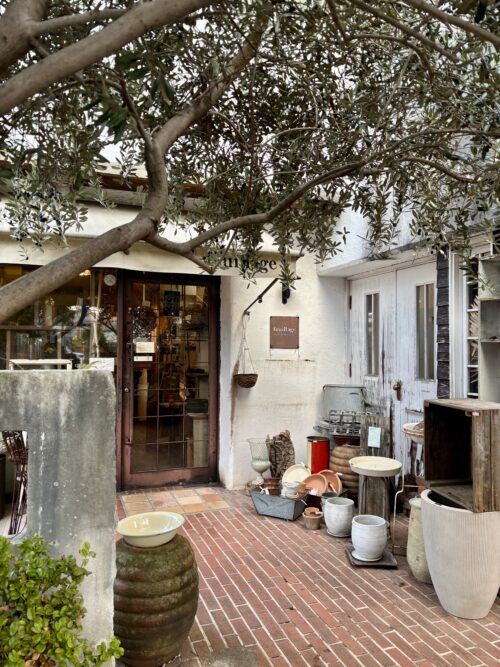

Camp and Goとは、私がネパールの旅を共にしたヨシさんこと、峠ケ孝高さんが仲間と共に運営している場所のことだ。

SPROUTというカフェと珈琲豆屋、アウトドア用品のショップ、ギャラリー、宿泊施設などがある。

『LOG BOOK』は、Camp & Goが自分たちの活動や紹介したい人、生活やニセコでの遊びのことをまとめて本にした雑誌のようなもの。

私は、カトマンズでの「BISTARAI BISTARAI FES」で『LOG BOOK』をすでに手にしていた。

先日のニセコに、そのBISTARAI BISTARAIのメンバーが集合できたのは、ヨシさんのおかげだ。

ヨシさんは「みんなにお返ししたい」と語っていたけれど、私たちは、それ以上に、その日々に胸を熱くしたと思う。

私は、ネパールのトレッキングまで3週間の旅を共にしたヨシさんのことを、家族とまでは言わないまでも親戚くらいに思っている。勝手に。

とても親しい親戚。

きっとこの気持ちは、旅を共にした他のメンバーも同じだと思う。

ヨシさんには、ベースのニセコでの自慢の家族や親戚がそもそもあって、(それはヨシさんにとって、日々を共にする仕事仲間のこと)

私たちは今回のニセコで、ヨシさんのそもそもの家族や親戚のような仲間に出会って、普段のヨシさんを囲むコミュニティについて触れたんだ。

彼らは、ヨシさんから話を聞いていたように、自己紹介をすると「ああ、ホリさんですね」と、おひとりおひとりが言ってくれた。

その微笑みが、眩しいとさえ、私は感じた。

ヨシさんが、この彼らに囲まれている日々があり、Camp & Goで、私達をあたたかく迎え入れてくれた何人ものお顔を思い出す。

ふと、ここに載ってるレシピで、お菓子を作ろうとLOG BOOKを開くと、今ならこのページはあの人、この似顔絵は彼女ね、などと浮かんでくる。

『LOG BOOK』は、ニセコで生活をするためのお手本みたいな本だ。

どのページにも、楽しく暮らすヒントを教えてくれる。あたたかな焚き火を思い起こさせる。

なぜみんながあんなに笑顔でいられるのか、不思議に思えたくらい、みなさん、日々を楽しんでいる。キラキラしていた。

冬の寒さに共に耐えながらも、自然と仲良くする術を知ってて、体全部で享受している。

その共同体のような意識が、あの雰囲気を作り出すのだろうか。

私は、日々ものを作りながら、まだまだ奮闘し、もがいている。手仕事のせいだろうか。

自分にできることは、与えられた仕事がこれならば、今は信じるしかなく、

そして私もみんなにお返しできることはなんだろうと、ネパールからも、ニセコから帰っても、考えている。

レシピを参考に、うちにある材料で作ったクッキーは、ザクザクより、ちんまりとしたクッキーになった。

レシピにある全粒粉がなかったから、アーモンドプードルに変えたからだと思う。

我が家のピースオープンの出動。

順番に振り返らず、いきなりLOG BOOKから、ニセコでの思い出を振り返っちゃったので、

また言葉が宙に浮いている。

せめてクッキーだけでも。

ぜひヨシさんの言葉を読んでいただきたい。

HOLY’S creators note vol.1 in Phil books

HOLY’S creators note vol.1

ーすべては手袋からはじまったー

creators note EXHIBITION

2026年2月7日(土)– 2月15日(日)

11:00〜17:00

※2/9.10が休み

会場:Phil books(徳島)

creators note WS

2026年2月7日(土)13:00–16:00

HOLY’S creators note は、

手仕事の軌跡と思考の過程を、展示と対話を通して共有する企画です。

vol.1「すべては手袋からはじまった」では、

手袋を起点に、フェアアイルへと至る私の仕事の流れを辿ります。

完成した作品だけでなく、

試し編みや思考の痕跡も含め、

なぜそれが仕事となり、書籍へとつながっていったのか。

その過程そのものを、展示としてご覧いただけます。

creators note EXHIBITION(展示)

会期中は、どなたでもご覧いただける企画展示として、

手袋、フェアアイルの試し編み、関連資料などを展示します。

拙著『手袋と街』につながる手袋と、

フェアアイルへと向かう試行の時間が、今回の展示の主軸です。

※展示のご観覧は無料です。

creators note WS(ワークショップ)

HOLY’S creators note WS は、

ものを作らないワークショップです。

展示を背景に、

これまでの仕事を振り返りながら、

なぜ今のクリエイションに辿り着いたのかをお話しします。

WSは4部構成です

- 第1部|導入

- 第2部|コーヒーとの時間

- 第3部|シェアの時間

- 第4部|実演

WS開催概要

- 日時:2026年2月7日(土)13:00–16:00

(30分前より入場可) - 参加費:10,000円(コーヒー付き)

- 編み物の経験は問いません

- 参加費は当日受付にてお支払いください

展示・販売について

2月7日(土)〜2月15日(日)

11:00〜17:00

※2/9.10が休み

展示に加え、HOLY’Sの書籍、関連本、ゴフスタイン絵本、オリジナルTシャツやバッグを販売いたします。

また、MOUNT COFFEEさんによるHOLY’Sニットをイメージしたオリジナルブレンドもご用意いただきます。

WSお申し込み方法

HOLY’S HP → work shop「お申し込みフォーム」より、

「2月7日 Phil books」 と明記のうえ、

お名前・電話番号・参加人数をご記入ください。

(曜日やコースは、そのままで大丈夫です)

場所 : 〒779-3610徳島県美馬市脇町大字脇町156うだつ上がる

mail : philbooks1@gmail.com

※Phil booksの交通アクセスについては

Phil books のinstagramのDM、メールにて、お問い合わせください。

※展示のみのご来場は、お申し込み不要です。

※『働くセーター』写真展 同時開催

写真家・吉森慎之介さんによる

「働くセーター」写真展も併せてご覧いただけます。

みなさまにお会いできること、心より楽しみにしております。

いにしえの編み手との語らい

もうひとつ、新しく出来た手袋をお送りしました。

膨らみのある、少しだけ大きめの手の方へ。

またひとつ、サンカ手袋における

新しいパターンの置き方、

目を増やし方の構成に出会いました。

いにしえの編み手の作品が

写真だけで残っていて、

この要素とこの要素を加えたら、

あの方の手にぴたりと合うだろう。

私はその写真の中の手袋の、

名前もなく

会ったこともない編み手の方と

対話している気持ちになります。

「独創性の先に見える光のようなもの」

ルールに乗っ取りながらも、

編み手ひとりひとりの

創意と工夫が

ちゃんと、ひとつずつに現れている。

感謝と尊敬を、あらためて。

I have sent out another newly finished pair of gloves.

For hands that are slightly fuller,

just a little larger in shape.

With this pair,

I came across a new way of placing the pattern

and structuring the increases

within the Sanquhar gloves.

There are old knitters’ works

that remain only in photographs.

Looking at them, I think—

if I combine this element with that one,

it would fit that person’s hand perfectly.

I feel as though

I am in conversation

with the unnamed knitter

whose gloves appear in those photographs,

someone I have never met.

“Something like a light

that lies beyond originality.”

Even while following strict rules,

each knitter’s ingenuity and creativity

emerges,

clearly and distinctly, in every single pair.

With renewed gratitude and respect.

1月2日、朝

私たちの街にも雪が降りました

ありふれた光景

一瞬と同じ景色を

とどめておけない儚さがあって

雪国のそれと比べると

淡い夢に過ぎないほど

Snow fell

in our town as well.

An ordinary sight.

Compared to the snow

in places further north,

it feels

almost unreal.

お花屋さん、最後の営業日

近所にある大好きな花屋さんが、今年中をもってお店を終えられると知ったのは、12月初旬、仏花を買いに寄った日のことだった。

花を包んでもらいレジが終わると、奥さまから1枚のポストカードが差し出され「今年いっぱいで、店を閉めることになりました」と告げられた。

それまで言いはしなかったのだが、その店のショップカードは、私の友人でもあるイラストレーターの手によるもので、差し出されたポストカードも彼女が手がけたものと、すぐにわかった。

その店のことは、最近ここでも書いたばかりだった。

事前に予約する祝い花なら、花屋の友人に依頼し、不意に花を持参したい時には、この店に大抵寄っていた。

いつもこの店のセレクトが自分の好みとピタリと合っており、季節の山野草も並んでいたので、店を出る頃には、予想以上に満ち足りた気分になった。不意であっても、いつも友人に贈る花を本当に気に入って、鼻高々な気持ちで持参した。

自宅の仏花は、ごく近所のスーパーで食料調達のついでに購入していた。

この花屋さんで購入しても、その時に好きなひと枝を買い求めるならば金額の大差はなく、ほんの少しだけ足を伸ばすだけなのだからと、もう仏花もこれからはここで買おうと心に決めた頃だった。その方がよほどか心が満たされる。

そんな矢先だった。

店先で、私はひどく落胆したが、そもそもその店の上客でもないので、感情を飲み込んで、その日は店を後にした。

店じまいを前に、なんとかもう一度、訪れたい。

この間、来訪の友人からいただいた花もあり、途切れなかったのだが、どうしても気になった。

先週、自転車を走らせると、その日はあいにく定休日だった。花の受け渡しのために、宅配便のやり取りをちょうどしておられるようで、店には灯りも付いていた。

ドアの「ご予約のお客さまが立て込んでいるため、お待たせするかもしれません」という張り紙を読んだ。

やはり、通い詰めたお客さまがたくさんおられて閉店を前に、その店のアレンジを求めたい方の対応に追われているのだ。

「今年いっぱい」が胸に引っかかる。

私自身は、年明けの新しい企画の準備に慌ただしくしていた。

やっとうちでしっかり仕事ができる、という昨日、ふとその店を検索してみたら、営業は今日まで、とのことだった。

30年場所を変えながら、続けられたその花屋さんは、SNSの更新は控えめで、でも常に同じ温度で言葉少なく、淡々と投稿が並んでいた。

店じまいをお知らせするポストには、私の友人も、コメントを寄せているのが目に入る。

私は、また自転車に乗った。

もう花は、終わっているかもしれない。買えなくても良い。

行かなかった自分を後悔すると思ったからだ。

店の前に着くと、ご近所と思われる女性が、自宅用の花をちょうど手にして店を去るところだった。

店内には、お友達と思われる女性が数人、おしゃべりをしておられる。

この静かな佇まいに、はじめて見る光景だった。

奥のガラスケースは、すっかり花がなくなっており、予約と思われるアレンジメントがひとつだけ、注文主を待つかのように準備されている。

手前の季節の花のコーナーに、少しずつだが、お花が残っていた。

お店を入る前に、私は財布の中身を確認していた。珍しくちゃんと入ってる。

この光景を目に焼き付けるように、私は丹念に花のひとつひとつを眺める。

いつもは寡黙なご主人が今日は心なしか、穏やかに対応してくださる。

店を終うことに、安堵の気持ちがあられるのかもしれない。

私は気になるお花や緑のものをいくつか思うままに、ひと枝ずつ選んだ。

ご主人がいつものように手早くまとめてくださり、枝先にお水を含んだペーパーとビニルを巻き、白い紙で包んでくださる。

「ありがとうございます」の後、

「良いお客さんではなかったけれど、本当に好きでした」とだけ、私は、おふたりを見ながら口にしていた。