Yくんのこと(私が学生寮で学んだことvol.12)

Yくんは、私と同郷の一年生だった。

そのせいか、親しみがあって、緊張することもなく、いつも短めの会話を交わしていたと思う。

肌が白くて線も細く、吹奏楽部に入部し、音楽を愛していた。

ある秋の朝、私が母に縫ってもらったウールフランネルのセーラーカラーのプルオーバーを着ていると、受付の窓からYくんが「あっ」という顔をして、まっすぐ部屋に入ってきた。

「いいなぁ」と言いながら、私のプルオーバーを眺め、背中のあたりを上から下へ、生地の風合いとラインを確かめるように撫でた。

私はダークグレーのセーラーカラーに、黒のタートルネックを合わせ、古着のカーペンターパンツを合わせていた。

彼は羨ましそうに細い指先で、セーラーカラーのフォルムを辿る。

背中から肩の縁をくるっと回り、胸の合わせまで。ほんの一瞬、山田くんの指が私の胸の上を通った。

きっとこのプルオーバーは、彼にも似合うと思う。

彼が持ってるもので、私が持ってないものはたくさんあるけど、私が持ってて、彼が持ってないのは、このプルオーバーだけのような気がした。

うっかり「あげるよ」と言いそうになった。いや、これはあげられないよ、私も気に入ってるし、着るものがなくなっちゃう。

12月を過ぎると、Yくんは黒のメルトン地のダブルロングコートを(やっと気にいるものに出会えたのであろう)ちょっと嬉しそうに手に入れていた。

ベルトを締めると。華奢な腰のラインが露わになって、黒いゆきんこのようになった。

程なく、受付に女の子が迎えにくるようになり、私が寮のインターフォンで呼び出すと、Yくんはコートのベルトをキュッと締めながら、女の子と並んで出かけてった。

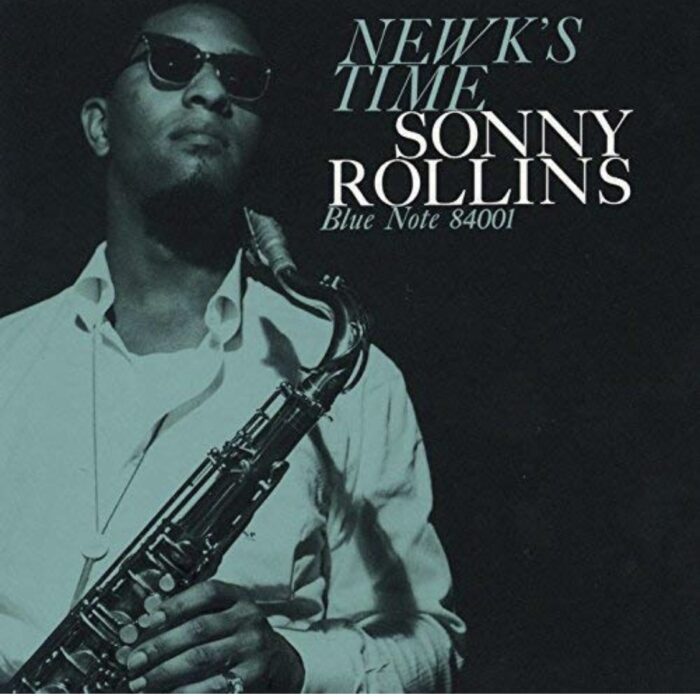

Yくんから、一度だけジャズのおすすめを教えてもらったことがある。

Yくんは、ソニー・ロリンズのアルバムをカセットテープに入れて私にくれた。タイトルと曲名が縦長の文字で書かれていた。

私は今でも、ソニー・ロリンズを聴くと、Yくんを思い出す。

いつか私が、いつものリップクリームを忘れ、仕方なく持っていた色付きのリップクリームを塗った日に、Yくんが「今日は口紅塗ってる?」と私に言った。

まるで弟に指摘されたような気になってしまって、私はそれからさらに寮では化粧っぽいことがしにくくなってしまった。

Yくんのせいではなくて、何か恥ずかしいような気がしたからだ。

皮膚が薄いせいか、色の付くものを付けると色味以上に赤味が増す。